.png)

遺産分割の事例紹介② ~代償分割の活用~

1.遺産分割の事例紹介

今月号では、遺産分割の事例紹介②として「代償分割の活用」について説明します。

なお、事例は、本ニュースレターで説明するために設定したものです。

2.具体的事例

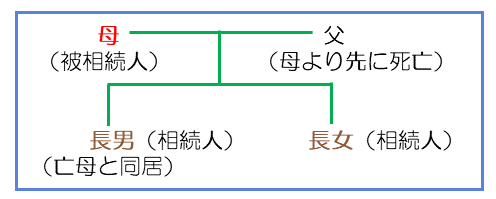

①被相続人:母(令和5年4月20日死亡)。

②相続人:長男・長女の2名。

③遺産:自宅不動産と預貯金(300万円)のみ。

3.遺産分割についての相続人の考え

〇相続人間で共通する部分

自宅不動産は亡母と同居し現在もそこで生活している長男が取得し、預貯金は長女が取得する

こと。

〇相続人間で相違する部分

長男:遺産は自宅不動産と預貯金しかないので、これで満足してもらいたい。

長女:取得分である預貯金300万円だけでは法定相続分に足りないため、これでは遺産分割

協議書に印鑑は押せない。

4.問題の所在

遺産の大部分が不動産の場合、それを取得する相続人は自分の法定相続分を超える遺産を取得できる一方、他の相続人は、自分の法定相続分に満たない遺産しか取得できず、不公平が生じます。

しかも、その不公平を解消しようにも、不動産は預貯金と異なり細分化(分筆)することが困難であり、また細分化(分筆)することにより資産価値が減少する場合もあるため、相続人間の公平を図ることが困難です。

5.遺産の分割方法

遺産の分割方法には、次の3つがあります(詳細は「2022年8月の第32号」をご参照ください)。

(1)現物分割

不動産・動産・株といった現物をそのまま相続人が取得する方法です。

(2)代償分割

現物を特定の相続人が取得し、現物を取得した相続人が他の相続人に金銭等を支払う方法で

す。

(3)換価分割

遺産を売却処分して、そこで得た売却代金を相続人間で分配する方法です。

6.事例への当てはめ

今回、現物分割では長女に不満が残ります。一方、換価分割を採用し自宅不動産を売却するとなると、そこで生活している長男の今後の生活に影響が生じます。

そこで、代償分割を採用し、長男が自分の預貯金からいくらかを長女に支払うことで遺産である預貯金と合わせて長女の法定相続分を満たせられれば、円満に遺産分割ができる可能性があります。

7.まとめ

遺産を金銭で評価すれば、自分が取得できる金銭的価値を算出できます。しかし、現実の遺産は、預貯金のように細かく分けられない財産もあります。その場合、代償分割を用いることで、柔軟な遺産分割が実現できます。

8.紙面版けやき通信

紙面版「けやき通信は、コチラからダウンロードできます。

ニュースレター(2023.5月号).pdf