.png)

遺産分割の事例紹介① ~配偶者居住権~

1.遺産分割の事例紹介

今月号では、遺産分割の事例紹介として「配偶者居住権」を取り上げます。

なお、事例は、本ニュースレターで説明するために設定したものです。

2.具体的事例

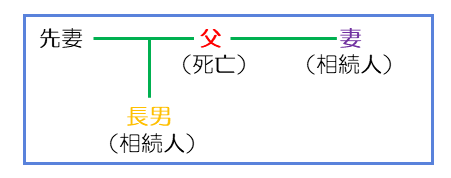

①被相続人:父(令和5年2月20日死亡)。

②相続人:妻と先妻との間の子(長男)の2名。

③遺産:自宅不動産と預貯金のみ。

3.妻の考え

①引き続き自宅不動産で生活したい。

②安定した生活を送るために預貯金も相続したい。

4.長男の考え

①現在別の場所で生活しているため、義母(妻)が引き続き自宅不動産で生活することは構わな

い。

②ただ、亡父の遺産を何も取得できないのは許せない。

5.配偶者居住権とは

夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者が亡くなった配偶者が所有していた建物に、①亡くなるまで、②無償で住み続けることができる権利です。

なお、配偶者居住権は、次の考えのもと創設された制度です。

①残された配偶者が住み慣れた居住環境で生活を継続できるよう住む場所を確保する。

②相続発生後の生活資金として、預貯金等の財産についても一定程度確保できるようにする。

6.配偶者居住権の取得方法

配偶者居住権は、次のいずれかの方法で取得できます。

①遺産分割 ②遺贈 ③遺産分割の審判

7.配偶者居住権創設前の問題点

①妻が不動産の所有権を取得した場合、妻死亡後に長男は妻の相続人でないため、不動産を取得

できない。

②反対に長男が不動産の所有権を取得した場合、妻が生涯にわたり無償で自宅不動産で生活でき

る保障がない。

8.事例の検討

今回の事例では、妻は自宅不動産で生活することを希望し、長男もそれを認めています。

ですので、遺産分割で、①妻が配偶者居住権を取得、②長男が自宅不動産の所有権を取得することで、上記7で述べた問題の解決を図ることができます。

なお、預貯金については、長男は、妻(義母)死亡後に、亡父から相続で取得した自宅不動産を売却することで金銭を取得できる可能性がありますので、その点を踏まえて話し合いをすることも可能と思われます。

今回は、妻と先妻の子の事例ですが、自身の子との事例(例えば、母死亡後の相続登記の手間を省くため当初より実家の所有権は長男にし、一方、母が実家を追い出されないかと心配する長女の希望で、母が配偶者居住権を取得する)でも活用できると思われます。

9.紙面版けやき通信

紙面版「けやき通信は、コチラからダウンロードできます。

ニュースレター(2023.4月号).pdf