.png)

相続人の一人と音信不通の場合の相続手続き

1.相続人の一人と音信不通の問題点

今月号では、「相続人の一人と音信不通」をテーマに説明して行きます。

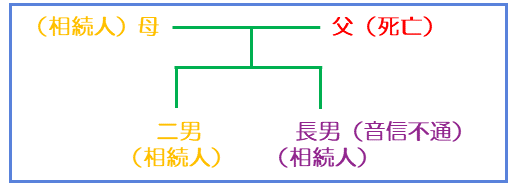

「事例」は、父が死亡し、相続人は母・長男・二男の3名で、長男が音信不通とします。

2.問題の所在

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。もし、相続人全員で行っていない場合は、遺産分割協議が有効に成立したとは言えません。

上記事例の場合、音信不通の長男の存在を無視して母と二男の2人で遺産分割協議をすることはできません。

3.「音信不通」といっても・・・

「音信不通」の状態として次の2通りが考えられます。

①住んでる場所や連絡先は知っているが、連絡が取れない状態。

②住んでいる場所も連絡先も不明な状態。

4.住んでいる場所や連絡先は知っている場合の対応

遺産分割協議に参加してもらえるよう粘り強く交渉します。場合によっては、次の対応も検討します。

①弁護士に依頼して交渉してもらう。

②遺産分割調停など裁判所を利用する。

5.住んでいる場所も連絡先も不明の場合の対応

住民票など書類上の確認だけでなく、住所地を訪問して住んでいないこと(所在不明であること)を調査します。そして、調査しても所在不明である場合は、「不在者財産管理人」の選任申立てを家庭裁判所にします。

6.「不在者財産管理人」とは・・・

「不在者財産管理人」は、不在者の財産管理を行うことを目的として家庭裁判所が選任する管理人です。多くの事案で、弁護士や司法書士が選任されます。

7.不在者財産管理人の職務

不在者財産管理人の職務は、不在者の財産を管理することですが、その一環として家庭裁判所の許可を得て次のことも行います(一例)。

①管理している財産の売却

②遺産分割

上記事例の場合、長男のために選任された不在者財産管理人と母・二男の3名で遺産分割協議を行い、合意できれば遺産分割が成立します。遺産分割が成立すれば、預貯金や不動産などの名義変更もできます。

8.遺言の作成でスムーズな相続手続きへ!

予め相続人の一人が音信不通と分かっていれば、遺言を作成しておくことをお勧めします。

遺言があれば、音信不通の方と連絡が取れなくても、また不在者財産管理人の選任申立てをすることもなく、遺言に記載の内容に従った財産分配ができるからです。

音信不通者がいる相続手続きは、一苦労も二苦労もします。それを回避するためにも遺言をご活用ください。

9.紙面版けやき通信

紙面版「けやき通信は、コチラからダウンロードできます。

ニュースレター(2023.2月号).pdf