もくじ

<遺言>

遺言は、自分が亡くなった後に、自分の財産を誰に引き継ぎたいかを決めておくものです。

遺言は、公証役場で作成する公正証書遺言と、ご自身で自書して作成する自筆証書遺言があります。

1.遺言の作成をお勧めする方

次の方は、遺言の作成をお勧めします。

- お子さまのいないご夫婦

- 前妻や前夫との間にお子さんがいる方・認知した子がいる方

- 相続人となる方が行方不明・音信不通

上記の方は、相続人全員で遺産の分割方法を話し合うことに困難を伴うことが予想されます。遺言があれば、話し合うことが困難な方と話し合いをせず財産承継をすることができます。

もちろん、上記の方以外も、自分の財産を誰に引き継ぎたいかを決めておくことは大切なことですので、遺言をご活用ください。

2.公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成します。

公証人が作成しますので信用力が高く、また氏名以外は自書する必要がありませんので、ご高齢や障害などで字を書くことに苦労を伴う方に向いています。

作成した遺言書は公証役場で保管されますので、偽造される心配もなく安心です。また、家庭裁判所での検認手続きも不要ですので、遺言者がお亡くなりになった後もスムーズに財産の承継手続きに移れます。

公証役場に出向くことが難しい場合は、公証人がご自宅などにも出張してくれます。

司法書士は、文案のご提案や公証役場との橋渡しなどを行い、公正証書遺言作成をサポートします。

3.自筆証書遺言

自筆証書遺言は、紙と筆記具と印鑑があれば作成することができます。

しかし、全文・日付・氏名を自書する必要があり、訂正方法も厳格に定められており、方式を間違うと遺言が無効となる可能性がありますので、司法書士など専門家と一緒に作成することをお勧めします。

なお、遺言の一部を自書しなくてもよい方式の自筆証書遺言や、法務局で遺言書を保管してもらうことにより検認手続きを不要とする制度もあります。

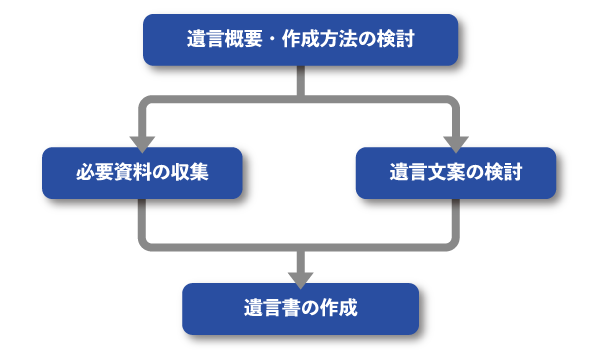

4.遺言作成の流れ

遺言の作成は、次のように進めていきます。

5.遺言文案の検討、遺言書の作成支援

司法書士は、遺言文案のご提案やアドバイス、公証役場との打合せなど、お客さまが安心して遺言を作成できるようサポートします。

6.遺言とあわせてご検討いただきたい制度

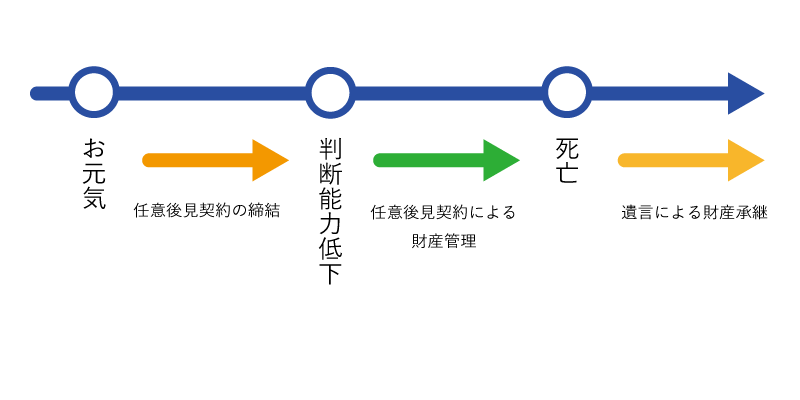

遺言は、亡くなった後の財産承継手段で、遺言者が亡くなるまでは効力は生じません。

一方、多くの方は、年齢とともに「お元気→判断能力の低下→死亡」といったライフサイクルをたどります。つまり、死亡の前に「判断能力の低下」というステージがあり、遺言では「判断能力の低下」というステージをサポートすることができません。

「判断能力の低下」というステージに備え、そして支援する制度として任意後見制度があります。遺言を作成される方は、あわせて任意後見制度についてもご検討ください。

7.ご費用

<成年後見>

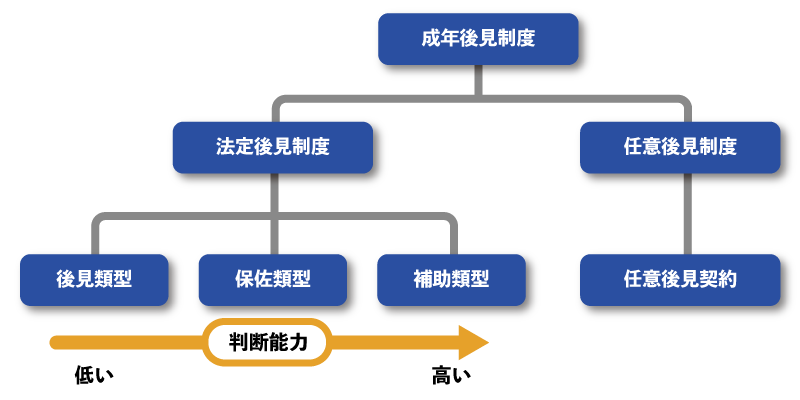

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が低下した方・不十分な方を法律面や生活面で支援する制度です。

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に大別されます。そして、法定後見制度には、ご本人の判断能力の程度に応じ、後見類型・保佐類型・補助類型があります。

1.法定後見制度

私たちは、普段、「契約」・「話し合い」・「意思表示」ということをあまり意識せず行っています。

しかし、人生の時々で、大きな「契約」・「話し合い」・「意思表示」をする場面が生じます。

例えば、不動産を売却するとき、相続手続きをするとき、介護施設に入所するとき、デイサービスや訪問介護を利用するとき、保険金を請求するとき、定期預金を解約するときなどがあります。

これらをするとき、本人が正常な判断能力を有していれば本人自身で行うことができます。

しかし、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が低下した方・不十分な方は、本人自身で行うと損害を被る可能性が高いためサポートする必要があります。

このように、既に判断能力が低下した方・不十分な方が契約などをする場合に、法的にサポートするのが法定後見制度です。

2.法定後見制度の利用場面

法定後見制度は、既に判断能力が低下した方・不十分な方が、次のような「契約」・「話し合い」・「意思表示」をするときに利用します。

- 不動産を売却

- 相続手続き

- 介護施設へ入所

- デイサービスや訪問介護を利用

- 保険金請求・定期預金の解約など

法定後見制度を利用するには、申立書を作成して家庭裁判所へ申立てをする必要があります。

司法書士は、法定後見制度の概要説明、申立書の作成支援、後見人等への就任などを行います。

3.任意後見制度

人生100年時代と言われます。一方、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症となるという国の将来推計が示されています。

このように、多くの方は年をとっても元気でありたいと願う一方、現実に目を向けると、年とともに判断能力が低下し認知症も人ごとではありません。そして、判断能力が低下すれば適切に預貯金の管理ができなかったり、不動産の売却、介護施設への入所といった契約をしなければいけない場面で支障が生じます。

任意後見制度は、将来の判断能力の低下に備え、将来判断能力が低下したときに信頼できる方に適切に預貯金の管理をしてもらい、不動産の売却や介護施設への入所など契約が必要となったときでもスムーズに契約ができるよう、お元気な時に、信頼できる方と将来の財産管理等をお願いする契約を結んでおくものです。

4.任意後見制度の利用をお勧めする方

次の方は、任意後見制度の利用をお勧めします。

- お子さまのいないご夫婦

- 単身の方

- お子さまがいても遠方に住んでいる、支援が期待できない方

上記の方の多くは、判断能力が低下したときにご親族による支援が難しく、またご支援いただけるご親族がいても、どのような法的立場での支援なのかが不明確であり、本人が亡くなった後に相続トラブルに巻き込まれる可能性があります。

将来、判断能力が低下しても適切に財産管理などを行い充実した終末期を過ごすためにも、是非とも任意後見制度の利用をご検討ください。

司法書士は、任意後見制度の概要説明、任意後見契約書の作成支援、任意後見人への就任などを行います。

5.任意後見制度と遺言との関係

遺言の「6.遺言の作成とあわせてご検討いただきたいこと」をご覧ください。